Als ich vor etwa drei Jahren in den Abiturprüfungen steckte, hatte ich einen festen Plan: Nach der Schule mache ich eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker (oder „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“, wie es richtig heißt), arbeite in einem kleinen bis mittelgroßen Theater (kleinere Theater sind viel cooler als große, wie ich mittlerweile weiß, in großen wird nämlich alles von den Producern der Show vorgegeben), bis ich irgendwann mein eigenes gründe.

Na gut, ein eigenes zu gründen, war nichts, was ich wirklich erwartet habe, aber so ungefähr sah mein Plan aus. Seit ich mich in der vierten Klasse zum ersten Mal als Lichtdesigner bei unserem grandiosen Theaterstück „Kirikou und die Zauberin“ versucht habe, war mir klar: Licht, Ton und sich bewegende Bühnenteile (je übertriebener und unnützer umso besser) sind voll mein Ding.

Und was mache ich heute? Genau!

Ich studiere Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin.

Wie es dazu kam? Ich weiß es selber nicht genau, alles woran ich mich erinnere sind mein schlechter Schnitt (2,9) und zwei Jahre Wartezeit. Es wird irgendwas zwischen Frust über zwei erfolglose Jahre Ausbildungssuche und der sich direkt vor meiner Haustür anbahnenden Gentrifizierung gewesen sein. Dutzende scheinbar gut laufende Bewerbungsgespräche, unter anderem im Theater am Potsdamer Platz und im Theater des Westens und ich kam nie über die Praktikumsphase hinaus. Studieren wollte ich eigentlich nicht, weil ich ein fauler Sack bin, der nicht weiß wie man lernt.

Meine erste Praktikumserfahrung habe ich bei Black Box Music gesammelt. Die Führung zum Einstieg am ersten Tag lief etwa so: „Auf der rechten Seite ist die Küche, dann die Umkleiden, links kannst du schon mal ins Lager gucken … Das ist die Probehalle 1, recht voll im Moment, weil hier das Zeug von Rammstein steht.“ Ich kackte mir vor Begeisterung in die Hose, für mich war klar, dass ich mich hier wohlfühlen würde. Mehrere hundert Quadratmeter zum Bersten voll mit Scheinwerfern, Lautsprechern, Bühnenteilen, Kabeln und einer Schaumkanone in Penisform. Ein feuchter Traum für jemanden wie mich.

Doch meine anfängliche Begeisterung schlug recht schnell um. Die nächsten acht Wochen verbrachte ich Kabel aufwickelnd, Kleinkram sortierend, LKWs ein- und ausladend und 900m²-Probehallen mit einer alten, röchelnden Wischmaschine putzend (angeblich wurde sie einem Metzgerbetrieb abgekauft). Was für ein Abstieg von meiner vorherig jahrelang gepflegten Position als Licht- und Tondesigner in charge an meiner alten Schule. Als Praktikant war man quasi für alle Aufgaben zuständig, auf die schon die Azubis keinen Bock hatten. Aber das klingt alles viel schlimmer als es eigentlich ist. Irgendwie cool war‘s trotzdem, nur halt nicht so richtig das, was ich mir vorgestellt hatte.

Also bewarb ich mich beim Theater am Potsdamer Platz, wo ich mir einen größeren Einblick ins Theaterleben erhoffte, statt der dauernden Arbeit im Lager. Selten hatte ich nach einem Bewerbungsgespräch so ein schlechtes Gefühl (der böse Cop hat mich wegen meiner Schulnoten total fertig gemacht), umso überraschter war ich also, als ich noch am selben Tag die Einladung zu einem zweiwöchigen Praktikum erhielt. Wahrscheinlich waren sie von meinem guten Aussehen geblendet. (Mal ehrlich, ich hatte es absolut verdient.)

Zwei Wochen lang verbrachte ich im Himmel auf Erden. Nicht nur durfte ich eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen, die mir wirklich am Herzen lagen, während der Show hektisch mit einem Headset rumlaufen (und sogar hineinsprechen (!!!)), nein ich durfte sogar Serkan Kaya, den ich schon aus anderen Musicals kannte und bewunderte, die Hand schütteln und mit ihm gemeinsam in der hauseigenen Kantine essen. Alles in allem war diese Erfahrung für mich ein purer Traum. Ich konnte es kaum erwarten, endlich meine Ausbildung dort zu beginnen.

Zwei Monate haben sie sich mit der Antwort Zeit gelassen. Dann kam der Anruf, der mein Leben hätte verändern können – und ruinierte alles. Noch heute fauche ich das Gebäude, das ich einst so liebte, beim Vorbeigehen an. Anfangs wünschte ich den Verantwortlichen im Theater noch, dass „Hinterm Horizont“ (nach mehreren hundert Malen wird jede Show langweilig) bis zu ihrer Rente dort läuft (das Theater selbst hat kaum Einfluss darauf), seit ich studiere bin ich fast darüber hinweg und weine nur noch gelegentlich leise im Schlaf.

Meine Freizeit schlug ich währenddessen in meiner alten Schule tot, wo ich immer noch Licht- und Tondesigner in charge war, und versuchte einen weiteren Anlauf im Theater des Westens. Dort verbrachte ich ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch und einen ganzen Praktikumstag. Ich möchte das Theater des Westens hier nochmal deutlich hervorheben, weil sie soooo freundlich waren. Es waren mindestens noch acht weitere Bewerber, und mindestens vier davon waren genauso gut wie (und anscheinend besser als) ich, dass sie mich nicht genommen haben, nehme ich ihnen nicht übel, enttäuscht war ich natürlich trotzdem.

Nach fast zwei Jahren erfolgloser Suche nach einem Ausbildungsplatz war klar, dass ich eine Alternative brauchte. Irgendein Studium zu beginnen schien am naheliegendsten, also durchstöberte ich das Repertoire aller Berliner Unis und Hochschulen, die nichts kosten, auf der Suche nach einem Studiengang, der so halbwegs meine Interessen unter einen Hut bringen könnte. Zudem sollte er möglichst wenig Mathe oder gar Physik enthalten und ein typisches „Laberfach“ wollte ich auch nicht. Was ich mal damit machen kann, war zunächst einmal zweitrangig und nach Einstiegsgehältern wollte ich mein Studienfach auch nicht wählen. In die engere Wahl kamen zum Beispiel Gebäude- und Energietechnik, Economics (so viel zu „wenig Mathe“) und eben Stadt- und Regionalplanung. Ein Studiengang, von dem ich erfuhr, als ein Freund, während wir bei McDonald’s saßen, googelte, was ich so studieren könnte. Insgeheim hoffte ich eigentlich, von allen Unis abgelehnt zu werden und so noch ein weiteres Jahr Zeit zum Faulenzen zu schinden. Doch Pustekuchen: Eine Zusage nach der anderen. Eigentlich für alles außer irgendwas mit Film und Theater an der Freien Universität. Aber das wäre sowieso ein Laberfach.

Bei Stadt- und Regionalplanung geht es darum, Antworten auf die Fragen zu entwickeln, vor denen Gemeinden, Städte und Regionen so stehen. Wachstum, Demografischer Wandel aber auch starke Abwanderung und Schrumpfung sind komplexe Dinge, für die es individuelle Lösungen zu finden gilt.

Das klingt noch nicht besonders konkret und als ich vorletzten Oktober in die Einführungswoche startete, hatte ich nicht wirklich eine Ahnung, was mich erwartet und erst recht nicht, was ich damit später mal machen kann. Heute glaube ich: Es geht vordergründig darum, Bauprojekte zu planen, die sich gut in die Städte und ihre Bedürfnisse einfügen und Konzepte für neue Nutzungen zu schaffen und in den meisten Fällen landet man dann entweder in der öffentlichen Verwaltung oder in einem privaten Planungsbüro. Einer Festanstellung mit festen Arbeitszeiten und Urlaub steht wesentlich kreativere Entwurfsarbeit gegenüber. Oder wie ein Professor in seiner Einführungsveranstaltung sagte: „In der öffentlichen Verwaltung bekommen Sie mehr Gehalt, dafür müssen Sie Freitags schon um eins nach Hause“. In Planungsbüros nimmt man hauptsächlich an ausgeschriebenen Wettbewerben teil, tüftelt also immer bis zum Abgabetermin tief in die Nacht an Gebäudetypologien, Straßen- und Freiraumgestaltung, um auf den letzten Drücker abzugeben und zu hoffen, dass einer der Entwürfe früher oder später mal realisiert wird. So wie im Studium also.

Aber zurück zur Einführungswoche: Da saßen wir also alle zum ersten Mal in unserem Raum, in dem uns noch viele Vorlesungen bevorstehen sollten. Etwa 60-70 von uns „Erstis“, ein also recht überschaubarer Studiengang. Höhepunkte dieser Woche waren Führungen über den Campus, eine Kneipentour, Stadtspaziergänge, ein Praktikumstag (ich hatte mich für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung entschieden) und die beruhigenden Worte „Übrigens, es gibt kein Mathe“ und „im ersten Semester schreibt ihr keine Klausur“. Außerdem: Die Planung der Erstsemesterparty am Ende der Woche.

Nach zwei Jahren Gammeln nun also wieder ein richtiger Tagesrhythmus – etwas andere Regeln als zu Schulzeiten, aber im Prinzip dasselbe: morgens aufstehen, hingehen, zuhören und lernen. Im Endeffekt war der Umstieg aber viel leichter, als ich befürchtet hatte. Was mir den Studiengang besonders schmackhaft macht, ist, dass es sich hierbei um ein sogenanntes Projektstudium handelt. Das heißt, man wählt während des Bachelorstudiums drei Projekte über insgesamt fünf Semester, an denen man teilnehmen möchte, die sich alle mit unterschiedlichen Aspekten, Problemen und neuen Ideen bestimmter Fachgebiete der Stadt- und Regionalplanung beschäftigen.

Ich bin beispielsweise in einem Projekt aus dem Fachgebiet „Stadt- und Regionalökonomie“, das sich mit Gentrifizierungsprozessen und deren Auswirkung auf die ansässige Wirtschaft in Neukölln beschäftigt. Aber es gibt auch welche über Kriminalität, die Sanierung von Berliner Vororten, Aufwertung der Wuhlheide (ein riesiger, mittlerweile stark untergenutzter Park im ehemaligen Ost-Berlin), Erstellung einer Reiseführer-App für Denkmäler in Sachsen-Anhalt und noch ein paar andere. Ziel ist es, in Gruppen von 10-20 Leuten über zwei Semester lang mehr oder minder selbstständig eine Forschungsfrage zu entwickeln und sie zum Ende hin auch zu beantworten. Diese Projekte, die für gewöhnlich zu großen Teilen aus Gruppenarbeit bestehen, werden mit insgesamt 60 Leistungspunkte gewichtet, machen also ein Drittel des gesamten Bachelorstudiums aus. Die Gruppenarbeit zieht sich aber auch durch die meisten anderen Module. Im ersten Semester gab es Zeiten, da war ich in fünf verschiedenen Arbeitsgruppen gleichzeitig. Aber Leidensgenossen sind ja schließlich auch irgendwann Freunde, das hatte also auch was Gutes.

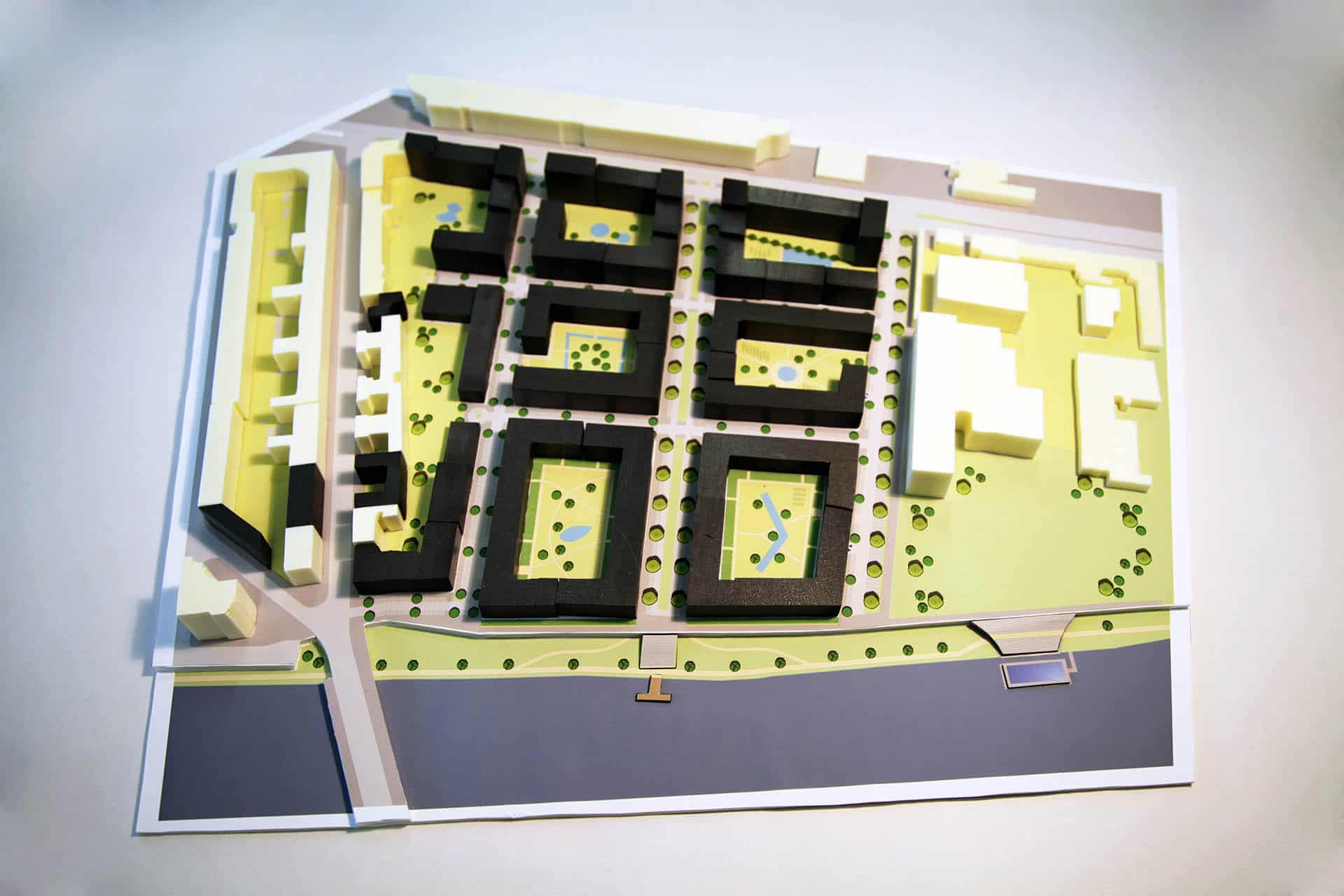

„Super!“ dachte ich mir also, Projekte mit viel Gruppenarbeit, keine Klausur – dann rückten die Abgabetermine immer näher und bald schon war ich mehr in der Uni als Zuhause. Privatleben und Freizeit musste ich da erstmal hinten anstellen. Stundenlang, immer bis tief in die Nacht,

manchmal bis tief in den Morgen, saßen wir im Atelier und pfriemelten an winzigen Styro-

durteilchen herum und hofften, dass sie am Ende aussahen, wie ein winziges Schöneweide (nur besser). Mit genug Bier klappte das auch.

Mir war das Ganze trotzdem wesentlich lieber als gleich von Anfang an stupide auswendig zu lernen, Klausuren zu schreiben und von Hunderten Leuten im Hörsaal nicht mal die Namen zu kennen. In der Gruppe war es immer unterhaltsam, und wenn man mal drei Stunden lang durch den Reuterkiez laufen und jedes einzelne Geschäft aufschreiben musste, war man auch nicht allein. Es soll ja Leute geben, die lieber Prüfungen schreiben. Denen würde ich dieses Studium jedenfalls nicht empfehlen.

Fotos: Sanjin Zamola